【财新网】尤怡文:“台海经济学:新常态下惠台政策的可持续性分析”

台海经济学:新常态下惠台政策的可持续性分析

原文 | 尤怡文、游搁嘉、 林则君

译介 | 何帆、叶芊林

日前,台湾完成第三次政党轮替,民进党赢得大选再次执政,随着台湾政局及主流民意的变化,两岸关系似乎正走向不确定。过往,北京采取让利惠台政策,以经济利益让台商成为两岸关系的杠杆,有效限缩台湾领导人在两岸政策上的偏离空间。然而,值得另我们思索的是,当两岸经济成长趋缓,两岸产业由合作转向竞争时,这样的惠台政策,是否仍起作用?以经济杠杆撬动政治的策略是否可持续?以经济一体化来推动两岸政治统合在多大程度上有效?

为回答此问题,上海交通大学国际与公共事务学院助理教授尤怡文及其合作者,在即将刊登于海外中国研究顶级学术期刊Journal of Contemporary China的最新研究中,尝试以企业数据检验过去以来惠台政策的有效性,实证结果显示:早期台商确实在税赋负担上较诸其他外资企业和本地企业有相对优势。然而,在2005年以后,即便胡温政府加码惠台政策,然而从租税、补贴、企业绩效等数据看来,台商实际受益于政策恩庇的相对优势正在下降,税赋优惠逐渐消失,在政府补贴、经营绩效上均落后于大陆企业。据台湾中华征信所2013年数据显示,50%台湾上市公司在大陆投资出现赤字,中小企业更是高达70%出现亏损。台商正如同其他外商逐渐被挤出中国市场,两岸经济整合放缓甚而出现停滞。

同时,随着两岸经济民族主义兴起,台商做为稳定两岸关系的杠杆效用也在下降;另一方面,两岸社会舆论也都出现对惠台政策的质疑。两岸领导人正面对新常态下的新问题:当经济议题再难做为缓冲的状况下,要如何避免两岸民族主义冲突所引起的政治风险。

一、惠台政策的有效性:正失去相对优势的台商

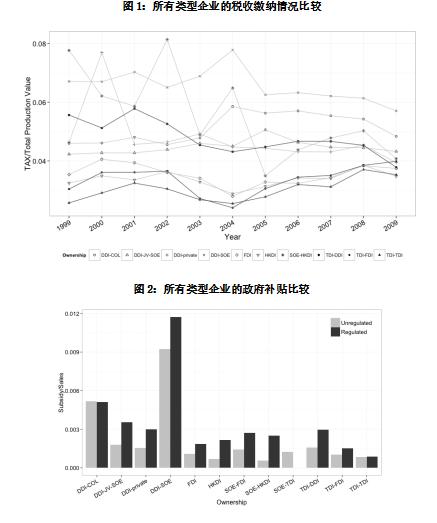

研究中利用“中国工业企业数据库”1999-2009年数据来考察惠台政策的效果 。根据资本所有者信息,将两百万家企业分为七类:本国直接投资-集体企业(DDI-COL)、本国直接投资-国有合资企业(DDI-JV-SOE)、本国直接投资-民营企业(DDI-Private)、本国直接投资-国有企业(DDI-SOE)、外国直接投资(FDI)、香港直接投资(HKDI)、注册为香港公司的国有企业(SOE-HKDI)、注册为国内公司的台资企业(TDI-DDI)、注册为外国公司的台资企业(TDI-FDI)、注册为台湾公司的台资企业(TDI-TDI),进而比较不同企业组税赋担和政府补贴。

图1显示,早期,除注册为国内公司的台资企业(TDI-DDI)的税率与其他国内公司一致,其他台资企业的税收负担的确比较轻。其中,注册为台湾公司的台资企业(TDI-TDI)的税赋负担最少,注册为外国公司的台企(TDI-FDI)也较其他外国直接投资享有更低的税率。然而,从2005年起,早在新企业所得税法实施之前,台资企业的税收负担即不断上升,渐渐失去其相对优势。而另一方面,中国国内企业正得益于国内扶植本土企业的政策,获得较多的政府补助。图2显示,在政府补贴项目中,台资企业远不如大陆国有企业及民营企业。有趣的是,在图1和图2中可发现,登记为内资企业的台资,其税赋负担在早期虽较其他台资企业为重,但在政府补贴一项中,则视同内资企业,高于其他台资企业。

二、惠台政策的制约因素:经济民族主义与地方保护主义

为探究造成惠台政策有效性下降的因素,作者透过田野调查、问卷资料分析,发现惠台政策的制约因素,与中国大陆本土企业的崛起,及地方政商联盟所形成的经济民族主义与地方保护主义有关。尽管惠台政策是中央颁布的国策,但实际上,其具体条款的制订与落实,端赖台商与经济部门及地方政府之间的议价,而议价结果主要取决于各部门/地方政府自身利益的考虑。

在产业政策层面上,惠台政策实与扶植本土企业发展的政策矛盾,虽然对台部门屡屡喊出让利台商,然而经济部门在自身利益的考量下,未必配合落实惠台政策。尤其是在2006年自主创新政策和2009年战略性新兴产业政策之后,当越来越多外商指出在中国市场面临不公平竞争,在政策上被视为「一家人」的台商,也未能幸免。在2011大陆台商意见调查与分析中,多数台商认为正面对非平等竞争,并希望能获得等同内资企业的国民待遇。

而在地方政府层面,访谈资料显示,过去地方政府向台商提供优厚的待遇更多是受经济而非政治因素驱使,因为惠台政策的落实并不与升迁考核挂钩,早期地方政府之所以青睐台商做为主要招商引资对象,乃因其难度较引入其他外资为低。一旦台商失去了竞争优势,当地政府必然转向其他更有实力,且能带来合作溢价及非制度租金的当地企业或国有企业。

三、惠台政策的制约因素:两岸社会日益兴起的舆论压力

除了中国国内部门利益及地方政商联盟,伴随着经济繁荣而来的爱国主义情绪也成为中国大陆的内部制约因素。在大陆的官方媒体和网络论坛上,反对惠台政策的声音层出不穷。在检视了中国大陆主要网络论坛关于惠台政策的评论帖子,该研究发现自2006年起,反对惠台政策的声音日益增长,网民反对的理由主要为:台湾认同的增长证明惠台政策是失败的;该政策的存在是为了服务特定利益集团;网民认为惠台政策不仅使美国和日本从中得益,还挤压了国内的中小企业。尽管这些网络上论坛上的声音不能代表普遍民意,然而从最近的周子瑜事件及帝吧出征看来,网络舆论已渐成无法忽视的力量。

另一方面,台湾社会舆论也开始质疑台商做为两岸政策杠杆的角色,称其为红色买办,以两岸政策进行套利,但并未真正惠及台湾社会,这使得台商渐次失去在两岸的政治影响力。易言之,随着两岸社会民族主义言论日兴渐成压力来源甚或转变成集体行动,两岸政策开始由菁英决策模式转向国内外因素交互影响的双层博弈模式,两岸领导人都需比过往更谨慎面对处理国内因素。

四、新常态下的两岸关系

最后,对于未来两岸关系走向,该文提出几点反思:在旧常态下,我们思考的是,如何以经济整合稳定两岸关系;但在新常态下,我们必需开始面对的新问题是,在经济议题难以再做为缓冲的状况下,两岸关系该如何维持?再者,面对国内民族主义继续发酵,两岸领导人的下一步策略会是什么?是力排社会反对意见,持续推进经济整合?亦或是采取双层博弈中的捆缚双手策略(tying-hands),挟国内民意逼迫对方让步?若是前者,两岸领导人可能面对的是失去民意支持的风险;但若是后者,则极有可能推升两岸军事冲突的风险。两岸领导人,正同时面对两难困境。

原文出处:Yi-wen Yu, K.C. Yu, T.C. Lin,“Political Economy of Cross-strait Relations: Is Beijing’s Patronage Policy on Taiwan Business Sustainable?, Journal of Contemporary China, 2016 forthcoming.

作者:尤怡文,上海交通大学国际与公共事务学院助理教授;台湾研究中心研究员。游搁嘉,上海财经大学金融学院助理教授。林则君,香港大学经济金融学院副教授。

来源:财新网2016.01.27